日々増えていく領収書をどう保管すればよいのかお困りではありませんか?確定申告を自分で行っている事業主ならもちろん、記帳の仕事でお客様から会計書類を預かる場合はなおさらと思われます。この記事では悩ましい領収書などの会計書類について、記帳しやすく見つけやすくするコツをご紹介します。

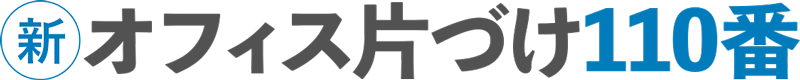

記帳担当者に領収書保存に関するアンケートを実施してみた

領収書の保存方法に関する講座を準備するために、業務として記帳を扱っている人たちにお困りごとのアンケートをとりました。

多すぎて場所ふさぎになることはほぼ全員がお困りでした。

他には複数の目的の書類が混在、探しだせるまでに時間がかかる・・・などのお困りも見られます。

領収書を賢く管理するために:なぜ「ルール」づくりが必要か

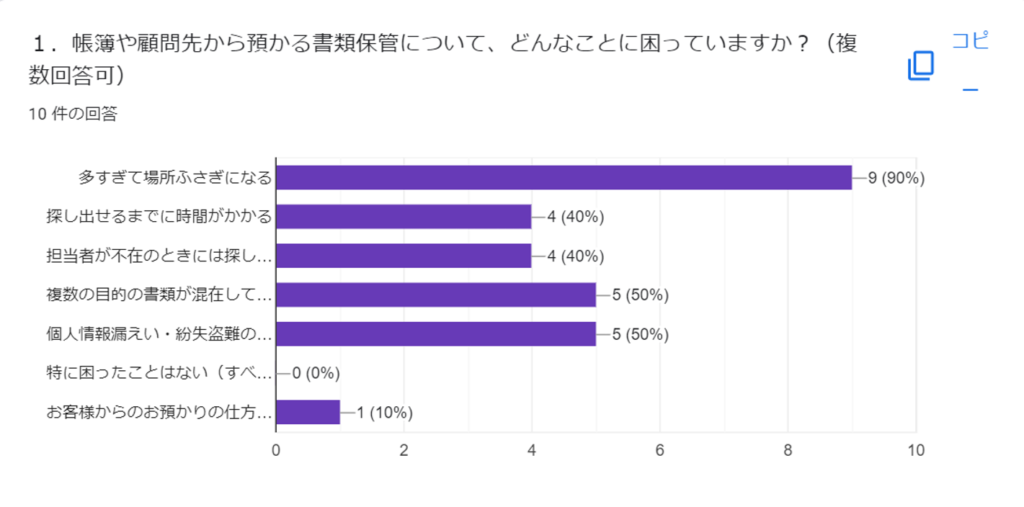

アンケートでは領収書管理のルールの有無も対象者に尋ねてみたところ、ルールの必要性を感じている派が全体の4割でした。

個人で対応しているうちは特にルールがなくても問題ないのですが、

複数人数で管理しはじめると担当者ごとにばらつきが出て、不都合が生じているように見受けられます。

ルールを作らずそのまま放置すれば「情報共有の不足が属人化につながり、トラブル・ムダ」が発生しやすくなります。具体的には担当者以外は仕事が処理できない、休みがとりづらい(業務時間外に連絡がくるなど)、他の人が探すことになって時間や人件費のムダが生じる、業務の引継ぎができない、といった声が多く寄せられます。

各自がその日の感覚で何となくファイリング・保存をしてしまえば他人はおろか、自分自身ですら忘れて探し出せません。

領収書だけではなく書類や情報全体に言えることですが、探さず見つけやすくするためにはルールをつくり、ルールに従って運用していく必要があります。

下記のメリットが期待できます。

ルールを設けるメリット

- 情報共有 → トラブルが防ぎやすい

- 属人化防止 → 休みやすい・作業分担・時短・人件費削減

- 教育の負担がへる(見ればわかる)

- 引継ぎしやすい

書類・情報保存のルールとして決めておくべき項目と留意点

皆が働きやすく生産性向上のためにもルールを設けましょう。

決めておくべき項目は下記のとおりです。

書類や情報を検索しやすくするために決めたいルール

- 何を【対象】 保管文書の種類

- どこに【場所】 保管年数に応じて置き分け

- 何年間【期間】 保管年数を決めて循環させる

- 誰が【担当者】 主担当者をきめておく

- どのように【保管方法】 配置&ファイリング方法・電子化・箱の外装に書く情報

この5項目は全体像ですが、「ルールの明文化・共有」を強くお勧めします。

ルールがあっても全員に伝わっていなければ絵に描いた餅となるため、データを共有するメンバー同士で話し合い、明文化したうえで関係者に定期的に共有しましょう。たとえば朝礼で伝える、定期的に会議で伝える、ルールに基づいた運用がされているかをチェックする担当者を設けるなどの方法があります。

書類・情報管理にはルールがない・またはルールはあるが正しく伝わっていない、という中小企業様が非常に多く見られます。

この記事では領収書や会計書類を念頭においていますが、実は一般的な書類に対しても、PCデータ整理に関しても決めてほしい内容です。

何を【対象】

保管すべき書類をピックアップしましょう

例)

- 月次書類は?

→ 領収書

→ 見積書・請求書

→ 通帳 など - 年次書類は?

→ 確定申告書

→ 青色申告申請書

→ 損益計算書 など

どこに・何年間【場所・期間】

どの書類を何年保管にしますか?

どこに置きますか?

作業途中

1年目

2年目

3年目~法定保管期限

永年 など

どのように【管理方法】

書類なら:ファイリング方法・配置方法・ラベリング規則・箱の外装に書く情報

データなら:保存先フォルダ・ネーミング規則 など

この項目は個人や企業ごとに判断がわかれるところです。

もし書類で管理する場合には、ファイリング方法(どのファイル用品にするかなど)、どういった順番に並べるか(番号若い順で左から右など)、ラベリング用に使う商品・ラベルの貼りかた(側面にはるなど)、外装にどう表示させるかなど細かな内容をはじめは決める必要があります。

一方で電子化する場合は会計システム内ですべてデータが収まればよし。

もしシステム内で保持する以外のデータがある場合には、保存先とファイル名をしっかり定義しておく必要があります。

目的別、ファイリングの実例

前述の記帳担当者向けのアンケートでファイリング方法も尋ねてみましたが、なんと全員方法がバラバラで驚きました。よく記帳をしている方の間でもこれが鉄板!という手法はないらしく、それぞれが工夫している様子が見て取れました。

常にすぐ探し出せるようにしたい:コピー用紙に月ごとに貼付

これができればいつ税務調査に入られても安心ですが、経理専任の方が社内にいるなどある程度手間をかけられる方向け。

丁寧にやろうとせず、手早くすませるのがポイントです。

一方でこの方法は「面倒で着手できません」というお声が非常に多いので、やろうと思って着手できない方には 別の方法をためしてほしいと思います。

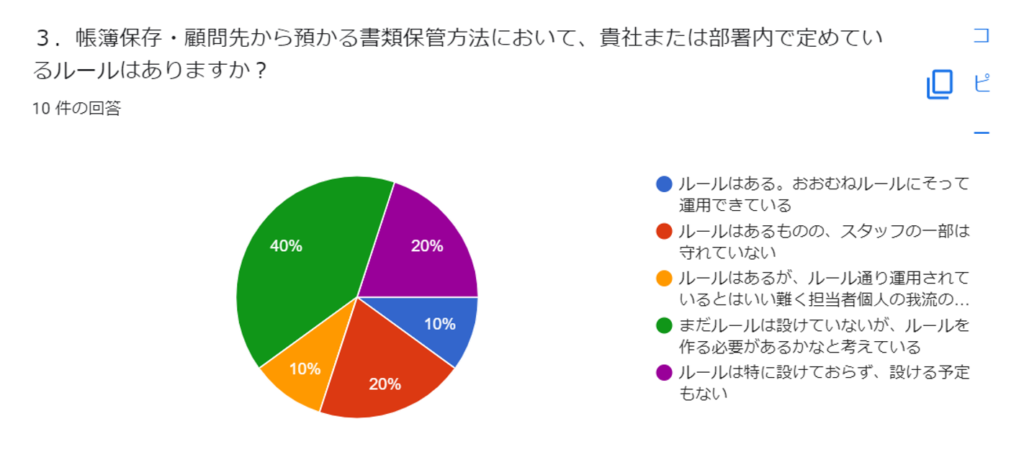

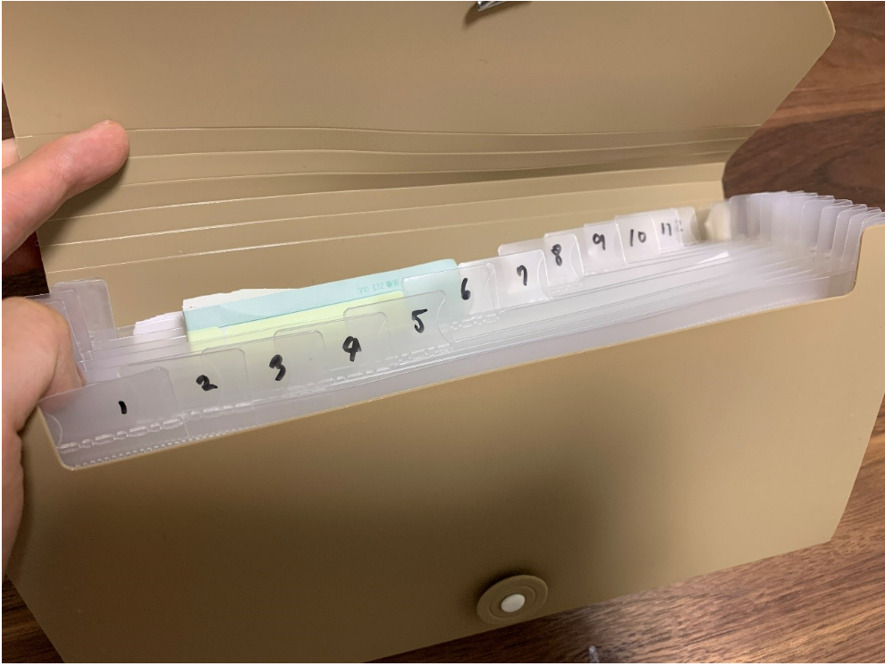

ある程度探しやすくしたい①領収書ファイル

領収書向けに工夫されたファイルを使うのも一手です。

写真はコクヨの領収書ファイルで、1冊1200円ほどです。ポイントはポケットのサイズ(A5程度)と、さしこみ方式で、上や横からさっと差し込めるタイプがお勧めです。

引用させて頂いた「東京web人」のページでは、7年保存であれば7冊準備しておいて 保存期限が終わったら中身をぬく・またはファイルごと入れ替えといった運用法を紹介されていてなるほどと思いました。

ポケットという点でよく似ていますが、【A4のポケット型ファイル】は個人的にはおすすめしません。ぐしゃっと下層にかたまり、出し入れも検索もしにくくなる恐れがあるためです。

アイデア・写真引用:東京ウェブ人

ある程度探しやすくしたい②ジャバラケースに投入

少しお金をかけても大丈夫という場合にはジャバラケースに投入する方法もあります。

月ごと・四半期ごとなどと決めて、各ポケットに該当する領収書を放り込みましょう。

余談ですが、ジャバラタイプ収納は使いこなせていない方が多いため、一般的な書類管理用にはお勧めしません。あくまで領収書のみの用途にとどめておきましょう。

引き出しの中の仕切り内にきちんと物を戻せる人なら便利そうです。

逆に、適当に投げ込んでしまう方にはお勧めしません。

アイデア・写真引用:スモビバ!

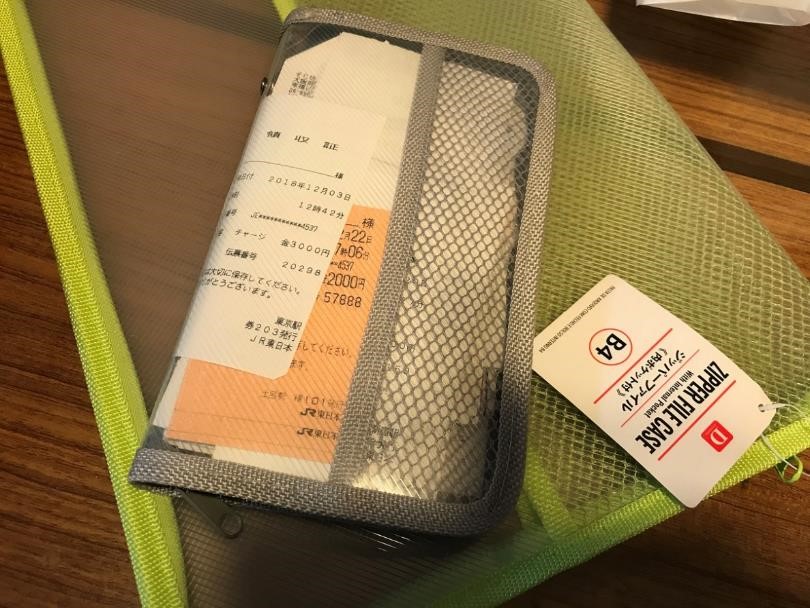

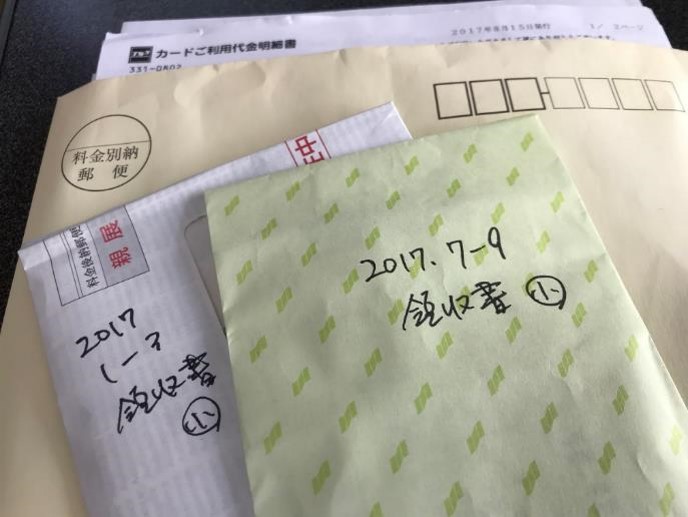

極力手間をかけたくない:封筒・ファスナーケース

必要時に少し探しても良いと割り切り、ふだんは極力手間をかけない方法です。

当方はこちらの方法で運用中。記帳がこれからのものはファスナーケース、済んだものは封筒に移し替えています

(方法は問いませんが、記帳前・記帳後の保存場所は分けておきましょう。どこまで処理したかが管理しやすくなります)

コストもなるべく抑えたいなら封筒が手軽でお勧め。

ポイントは「大きさ・時期で封筒をざっくりと分けておく」点です。

小規模事業主でしたら四半期に1枚、領収書が増えてきたら月ごとなどであらかじめ分けて放り込んでおけば、管理も検索もラクになります。

会計書類の長期保管

法律に基づいた運用をするために、7年分(法人は10年分)のスペースを確保しましょう。

外装には「内容物」「保存年限(●年)」「保存満期 〇年〇月〇日」を記載しておけば、期限切れか否かがわかって循環しやすくなります。法人の場合には会計月で区切って箱に収めて保管するのも一手です。

例:8月決算の場合 2022年9月~2023年8月

●外箱には「西暦」「和暦」どちらも書いておくと超便利 ※実際の会計書類はどちらかで書かれているため、都度調べなくて済む

●〇年〇月〇日から廃棄OK とも書いておければすごくわかりやすい

■まとめ

会計書類、特に日々増えていく領収書の管理は悩ましい課題で、

記帳を担当される方にとっては場所ふさぎにもなります。

複数人数で管理しはじめると担当者ごとにばらつきが出て不都合も生じますので、

管理上のルールを設けて情報共有を進めましょう。

適したファイリング方法は目的に応じて異なりますので、

検索のしやすさ・日常の手間のかけかた・スペース・費用などを考えた上で方法を選ぶと良いでしょう。

今日もここまでお読みくださりありがとうございます。

\ 7stepメール講座をプレゼント /

事業拡大やプライベートのゆとりを作りたい方は必読!

時間・お金・労力のムダを省きながら生産性も人間関係も改善できるオフィス環境づくりのコツをお届けします。

7stepメール講座をプレゼント

事業拡大やプライベートのゆとりを作りたい方は必読!時間・お金・労力のムダを省きながら生産性も人間関係も改善できるオフィス環境づくりのコツをお届けします。